아궁이 속으로 들어갈 뻔한 향나무

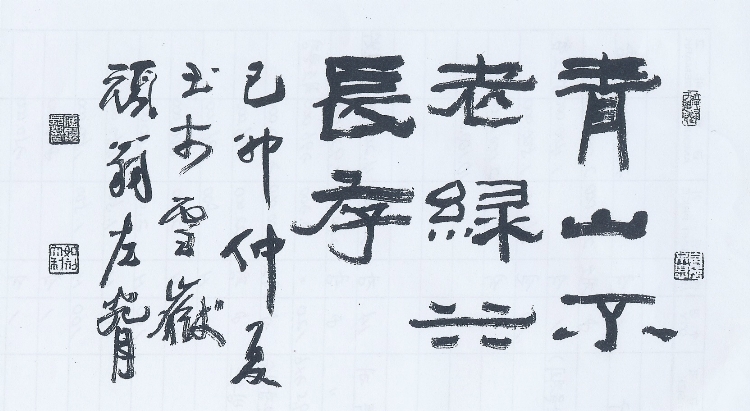

靑山不老 綠水長存

제가 하동의 화개골로 살러 오게 된 결정적인 동기를 주신 형님께서 향나무 한 토막을 주셨습니다.

"이거 쓸 수 있을까? 목사님이 반으로 켜서 한 토막을 준건데, 꼬라지가 이 모양이네... 다반으로 쓸까 했는데, ..."

꼴은 분명 향나무였지만, 겉모습은 참 볼품이 없었답니다.

아궁이에 넣어버릴까 하다 며칠을 그냥 쳐다보았습니다.

다른 나무를 다듬고 난 후, 전동대패로 향나무 위를 살짝 깎아 보았지요.

가끔은 겉과 속이 판이한 사람을 만나 당황하기도 하지만, 이때의 당황은 표현하기 힘든 기쁨이었지요.

변재와 심재의 극명한 색 대비는 환상이었습니다.

한나절을 깎고 다듬어서 형태를 완성했답니다. 불필요하게 긴 가지는 잘라서 장식으로 사용합니다.

무엇을 새길지, 한 달 여를 고민했지요.

靑山不老 綠水長存(청산불로 녹수장존) 청산은 늙지 않고 녹수는 변함없네.

존경하는 서예가 여초 김응현 선생께서 설악산의 영시암에서 왼손으로 쓰신 글씨입니다.

병마와 싸우는 중의 심정이 오롯이 베여있습니다.

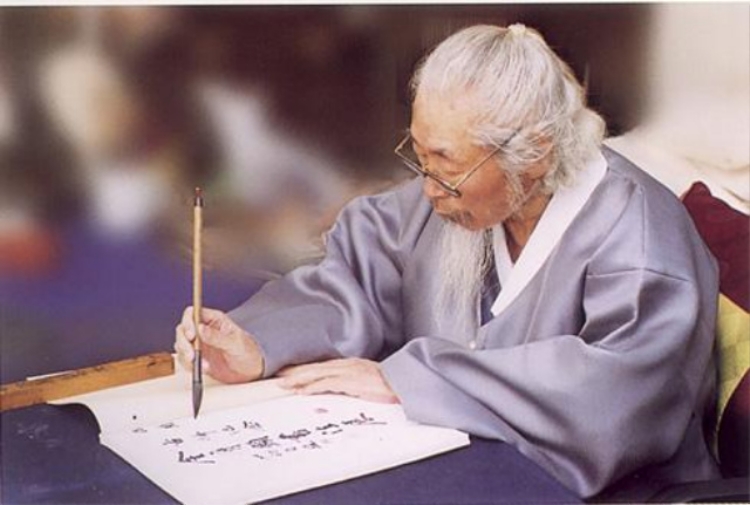

2000년, 조선일보 미술관에서의 여초 김응현 선생님.

좋은 나무에 좋은 글귀를 새기는 일은 재미있기도 즐겁기도 합니다.

고리 장식에는 테두리를 양각으로 전서체의 '초심'을 양각으로 새겼습니다.

글씨는 코발트 불루의 아크릴릭을, 바탕면에는 텅오일을 붓으로 2회 발랐습니다.

음각이 사진에서는 언뜻, 양각으로 보이기도 합니다.

'三間'은 제 이름을 대신하여 20여 년을 저와 같이한 또 다른 이름입니다. 회사 이름으로...,

무슨 뜻인지 물으시는 분이 가끔 있습니다.

人, 時, 空. 인간, 시간, 공간의 줄인 말인 三間입니다.

제가 천직으로 여기며 하던 일이 이 세 가지 관계 맺음이거든요.

두 가닥이 한 곳으로 나오면 조금은 버거울 수 있습니다.

산다는 건, 버거워도 하나로 모으는 거겠지요.

붉은 초심, 형님께서 도시를 버리고 시골 살이를 택하신 첫 마음이 혹여 바래질까 두려웠는지 모릅니다.

어쩌면, 저에게 하는 다짐이었는지도 모르지요.

'붓걸이로 쓰면 쫗겠다'며 이 향나무를 탐내 하시는 분이 많습니다.

형님께서 "너 알아서 쓰라" 하셨지만, 글씨를 새겨 돌려 드리기로 했습니다.

여포 창날보다 더 날카로운 날을 세워 나무에 글씨를 새기는 일이 어쩌면 부질없는 짓일 수 있습니다.

그러나 나무와 동시에 제 가슴에 새기는 글이라면 의미 있는 일이겠지요.

세칸이 서각에 빠져 있는 이유랍니다.

이런저런 소득 없이 시끄러운 소리가 거칠세 없는 시절입니다.

많은 분이 짜증 나 하기도 불편하고 피곤해 하기도 합니다.

그래도 한가위 같은 명절이 있어 며칠은 웃고 즐거워할 수 있습니다.

모두, 즐겁고 풍성한 한가위 맞으시길 빕니다.

'사는 이야기 > 세칸의 사는 이야기' 카테고리의 다른 글

| 초가을의 피아골에서 (0) | 2008.10.01 |

|---|---|

| 산촌의 가을 밤 (0) | 2008.09.21 |

| 여기에 사는 즐거움 4 (0) | 2008.09.08 |

| 사진 속의 세칸 (0) | 2008.08.30 |

| 죽은 나무 살리기 (0) | 2008.07.31 |