[자연이 미래에너지다]

폐기물로 지구 살리는 유럽

연료로 쓰고 시멘트 만들고…

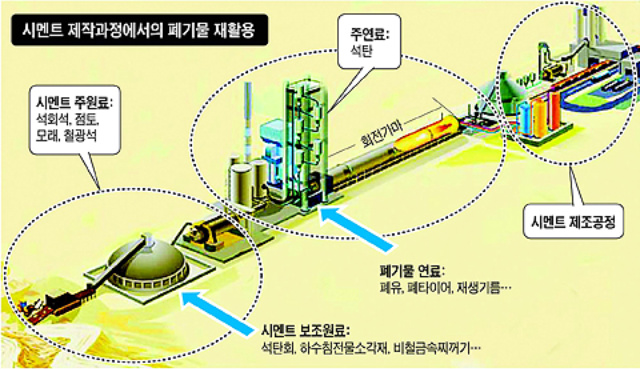

라파즈는 버트란드 콜롱 전 회장 지시에 따라 1980년부터 이같은 폐기물 에너지 재활용을 적극 실천하고 있다. 전 세계 공장 중 10% 가량이 폐기물 에너지를 쓰고 있으며, 한국 옥계 공장도 이를 도입했다. 앞으로 꾸준히 활용률을 높여갈 방침. 다니엘 드마샹 부사장은 "순환자원을 사용하기 때문에 이산화탄소 배출량 감소 효과도 있다"고 말했다. 덕분에 1990년 시멘트 t당 750㎏이던 이산화탄소 배출량은 2006년 t당 650㎏으로 줄었다.

에너지생태마을 독일 오스트리츠

옛 동독 지역 작센 주엔 인구 2770명의 작은 마을 '오스트리츠'가 있다. 넓이 23.39㎢로 한국으로 치면 작은 리(里)만하다. 이 마을은 독일 구 동독 지역 중에서 최초로 '에너지생태 마을'로 지정된 곳이다. 마을에서 2~3㎞ 떨어진 로이바 평원에는 50~85m 높이의 거대한 풍력발전기 12대가 돌아간다. 이 현대판 풍차는 1384가구 마을에 넉넉하게 전력을 쏘아준다. 원래 오스트리츠에는 갈탄을 쓰는 화력발전소 3개가 있었다. 여기서 뿜어내는 분진(粉塵) 같은 오염물질은 이 일대를 '검은 삼각지(Schwarzes Dreieck)'로 불리게 했고, 주민들은 매일 콜록거렸으며, 숲은 시들어갔다.

그러다 1989년 베를린 장벽이 무너지면서 주민들이 본격적인 에너지 구조 전환에 착수했다. 독일연방 환경재단과 작센 주 정부의 도움으로 마을 개조에 나선 것이다. 1994년 화력발전소들이 완전히 문을 닫고 풍력, 수력 등 재생에너지가 들어오면서 마을은 깨끗해졌다. 난방은 폐나무 조각을 때 중앙에서 공급하는 '바이오매스(Biomass)' 설비로 해결한다. 전에는 연탄을 써 효율도 낮고 재가 날려 불편했지만, 이젠 그럴 염려 없이 지하 열배관을 통해서 각 가정에 열이 퍼진다. 주민 하트문트 에렌트라우트(52)씨는 "오염물질로 하늘이 뿌옇게 만들던 화력발전소가 없어져서 천만다행"이라고 말했다.

에너지생태마을 독일 오스트리츠

옛 동독 지역 작센 주엔 인구 2770명의 작은 마을 '오스트리츠'가 있다. 넓이 23.39㎢로 한국으로 치면 작은 리(里)만하다. 이 마을은 독일 구 동독 지역 중에서 최초로 '에너지생태 마을'로 지정된 곳이다. 마을에서 2~3㎞ 떨어진 로이바 평원에는 50~85m 높이의 거대한 풍력발전기 12대가 돌아간다. 이 현대판 풍차는 1384가구 마을에 넉넉하게 전력을 쏘아준다. 원래 오스트리츠에는 갈탄을 쓰는 화력발전소 3개가 있었다. 여기서 뿜어내는 분진(粉塵) 같은 오염물질은 이 일대를 '검은 삼각지(Schwarzes Dreieck)'로 불리게 했고, 주민들은 매일 콜록거렸으며, 숲은 시들어갔다.

그러다 1989년 베를린 장벽이 무너지면서 주민들이 본격적인 에너지 구조 전환에 착수했다. 독일연방 환경재단과 작센 주 정부의 도움으로 마을 개조에 나선 것이다. 1994년 화력발전소들이 완전히 문을 닫고 풍력, 수력 등 재생에너지가 들어오면서 마을은 깨끗해졌다. 난방은 폐나무 조각을 때 중앙에서 공급하는 '바이오매스(Biomass)' 설비로 해결한다. 전에는 연탄을 써 효율도 낮고 재가 날려 불편했지만, 이젠 그럴 염려 없이 지하 열배관을 통해서 각 가정에 열이 퍼진다. 주민 하트문트 에렌트라우트(52)씨는 "오염물질로 하늘이 뿌옇게 만들던 화력발전소가 없어져서 천만다행"이라고 말했다.

입력 : 2008.01.29 22:25

'사는 이야기 > 이런저런 이야기들' 카테고리의 다른 글

| 손님들 "日食인 줄 알았어요" (0) | 2008.02.06 |

|---|---|

| 태국·일본을 배워라 (0) | 2008.02.05 |

| 아이슬란드 최고의 관광지 (0) | 2008.02.05 |

| 화산이 남긴 열기, 에너지로 만들다 (0) | 2008.02.05 |

| 나무로 차 굴린다 (0) | 2008.02.05 |