나무의 숨결에 인간의 정신을 새겨 넣는 각자장刻字匠, 오옥진

철재鐵齋 오옥진

|

인간은 문자가 생겨나기 이전부터 동굴이나 바위 표면에 자신들의 삶이나 기원을 그림으로 기록하였다.

그것은 유한한 삶에서부터 벗어나고자 하는 정신적 몸부림이자 기록문화의 시원始原이라고 할 수 있겠다.

문자가 생겨나고 그 기록을 타인이나 후대에 전달하기 위해서는 복사하는 방법이 필요했던 바, 고대 서양에서는 양피지에 글을 써서 문서를 베끼는 필사가 주류를 이루었고, 고대 중국에서는 AD 105년, 종이의 발명 덕분에 목판인쇄술이 발달하여 대량의 서책인쇄가 가능해졌다.

우리나라는 세계에서 가장 오래된 국보 126호인 ‘무구정광다라니경’을 비롯하여 유네스코 문화유산으로 등재된 ‘해인사 팔만대장경’만 보더라도 전 세계적으로 뛰어난 목판기술을 자랑했었다.

하지만, 이후 금속활자가 들어오면서부터 목판인쇄는 자취를 감추기 시작했다.

그와 함께 전통 각자의 명맥도 끊겨가는 시기인 1970년대 초, 30세가 넘어 각자의 전통을 부활시킨 이가 있으니 그가 바로 중요무형문화재 106호인 철재 鐵齋 오옥진이다.

일흔셋의 나이에도 식지 않는 열정

가을햇살이 도심의 아스팔트 위에서도 노랗게 익어가던 9월 초순, 삼성동의 중요무형문화재 전수회관을 찾았을 때 철재 오옥진 선생은 뭔가 분주해 보이는 인상이었다. 올해로 일흔셋의 노인이지만 안경 너머의 두 눈엔 아직도 작업에 대한 열정이 뿜어져 나왔다. ‘조계사 일주문에 걸 현판작업을 하고 있어요.’ 그렇다. 그는 분명 장인이었다. 그의 머릿속은 진행 중인 작업에 몰두하고 있었던 것이다. ‘일주문 기둥이 무려 12개나 되는 어마어마한 규모지.’

현판나무도 세로가 일 미터가 넘고 가로는 무려 7.5미터에 이른다고 했다. 공방의 벽면은 온통 자신의 작품으로 빽빽이 채워져 있었다. 그중에는 훈민정음 목판본 일부도 보였고, 조선시대 서울의 지도도 눈에 띄었다. 그 지도 역시 70년대에 나무에 각을 해서 찍은 것으로 원판은 국립민속박물관에 기증하였다고 한다. 훈민정음 목판 역시 순전히 개인적인 소명에 따라 새긴 것이라고 하나 앞으로의 그 의미는 후대에 길이 전해질 것이라는 생각이 들었다.

각자, 그 인고의 과정

크게 각자는 반서각反書刻과 정서각正書刻으로 나뉜다. 반서각은 인출(인쇄)을 목적으로 한 것으로 글자 원본을 거꾸로 붙인 후 각을 해서 먹을 묻혀 찍어내기 때문에 글씨를 좌우 반대로 새긴다. 반면 정서각은 주로 현판을 위한 각자법으로 글자를 똑바로 붙인 후 끌과 망치로 글을 새긴다. 각자의 작업은 크게 세 가지의 공정으로 나뉜다. 우선은 ‘치목治木’이라고 하여 그 쓰임새에 맞는 나무를 정하고 고르는 일이다. 주로 자작나무나 은행나무를 쓰는데 큰 현판은 요즘 그 대부분이 수입목이라고 한다. 나무가 정해지면 바닷물에 담그고 건조하는 과정을 거치는데 이는 온도나 습도의 변화에 나무의 형태가 변하는 것을 막기 위함이다. 이 과정이 끝나면 적당한 크기로 자르고 표면을 대패로 민 후 그 위에 글씨를 늘어놓는다. 이를 ‘배자配字’라고 하는데 특히 반서각에서는 매우 중요한 작업이다. 그도 그럴 것이 나무의 공간에 글씨의 배열이 정확한 균형을 이루어야만 제대로 된 인출이 가능하기 때문이다. 배자가 끝나면 드디어 ‘각자刻字’에 들어간다. 한 치의 실수도 용납지 않는 고도의 정밀을 요하는 이 작업은 칼과 끌, 망치 등으로 작업이 이루어진다. 때에 따라 칼을 쓰기도 하고 때로는 끌이나 정에 망치를 때려 글을 새겨 넣기도 하는데 이는 바로 글씨의 맛과 특징을 고려해서 선택한다고 한다.

십 년 만에 이루어낸 철재鐵齋라는 봉우리

오옥진 선생이 본격적으로 서각을 시작한 것은 1960년대 초이지만 이미 집안에서의 시작은 증조부 때부터이니 벌써 4대째 가업을 이어온 셈이다. 조선조 말기에 벼슬을 그만두고 낙향하신 증조부께서 동네 아이들을 가르치기 위한 서책이나 집안의 족보를 만들기 위해 각자를 하셨고, 그것은 선대로 이어졌다. 오옥진 선생은 처음엔 가업을 이을 뜻이 없었다고 한다. 6.25가 끝나고 이후 국립중앙직업보도원에서 목공기술을 연마한 후 모기업체에서 가구제작 등을 했다. 그러나 1961년, 동아일보에 입사한 후 많은 문화, 예술인들을 접하면서 어린 시절 아버지와 숙부로부터 잠시 익혔던 각자의 중요성을 절감하게 된다. 이후 오옥진 선생은 본격적인 각자장 수업을 시작하게 되는데 그중 하나는 신학균 선생을 통해 전통적인 각자법을 배운 일이고, 일중 김중현 선생과 청명 임창순 선생으로부터 한문과 서예를 수학하게 된 것이다. 어린 시절 이미 각자의 기본을 배웠고 청년 시절 목공기술을 다져온 터라 각자장으로서 실력은 빠른 속도로 발전하여 1970년대 말에 이르러서는 이미 철재 오옥진이라는 커다란 봉우리를 이루게 된다. ‘내게 각자를 배워간 제자만 300명이 넘어, 지금 정식 이수생만 해도 서른두 명이지.’ 그리고 1980년에 처음 열린 철재각연전은 올해로 26회째 열리고 있다. 또한, 경복궁 복원공사 때 지어진 건물의 현판글씨만도 오옥진 선생이 쓰고 새긴 것이 6개나 된다고 한다.

각자의 위대한 부활을 위하여

선생과 함께 현재 작업 중인 서초동 작업장으로 향했다. ‘처음 제자들에게 필사를 가르치지. 헌데 어떤 놈은 (견본)이라는 글씨까지 베낀단 말이야. 역시 제대로 각자를 하려면 글을 알아야 하거든….’ 오옥진 선생은 스스로 끊임없는 절차탁마를 통해 오늘에 이르렀다. 그는 또한 한글 각자의 세계를 개척하여 한글학회로부터 공로표창을 받았다. 한·중·일 교류전 역시 선생 없이는 불가능했을 것이다. 올 한 해만도 다섯 번이 넘는 전시회를 한 선생은 여타 장인에 비해 행복할 것 같았다. 하지만, 그에게도 아픔이 숨어있었다. 바로 전수장학생이었던 친아들이 3년 전에 세상을 떠났던 것이다. 5대째 이어졌을 가업이 끊긴 것이다. 그러나 선생은 개인적 절망을 털어버리신지 오래였다. 서초동 작업장에 들어서자 8명의 제자가 우리를 반긴다. 그중에는 전수교육조교로 지정된 김각한씨도 있었다. 가을 날씨에도 모두 조계사 현판작업에 땀을 흘리고 있었다. 그 모든 과정을 진두지휘하시는 오옥진 선생의 모습이 더욱 크게 보였다. 그것은 선생의 큰 키가 아니라 어쩌면 개인의 아픔을 누를 수 있는 필생의 과업, 바로 각자에 예술혼을 불어 넣는 일과 아울러 전통 각자의 위대한 부활을 향한 한 사내의 열정이 아닐까. 필자에게는 나무에 한 자 한 자 새겨 넣은 선생의 각자에 대한 뜨겁지만 냉철한 열정이 선생을 거대한 나무처럼 느껴지게 했던 것이다.

글 _ 편집실 (월간문화재사랑)

게시일 2006-10-02 14:09:00.0

[세칸의 덧붙이는 글]

젊었을때, 저도 서각을 좀 해본다고 주련이나 현판을 잡고는 한계를 절감하곤 하던 때가 있었습니다.

전각이나 서각이 각刻만 잘 해서는 한계가 있을 수 밖에 없고 서예뿐 아니라 한학에도 깊이가 있어야 비로서 각에도 글씨의 멋과 향이 베어 나온다 할 수 있습니다. 두루 갖추기란 여간 어렵지 않고 갖춘 이 또한 가뭄의 콩일 것입니다.

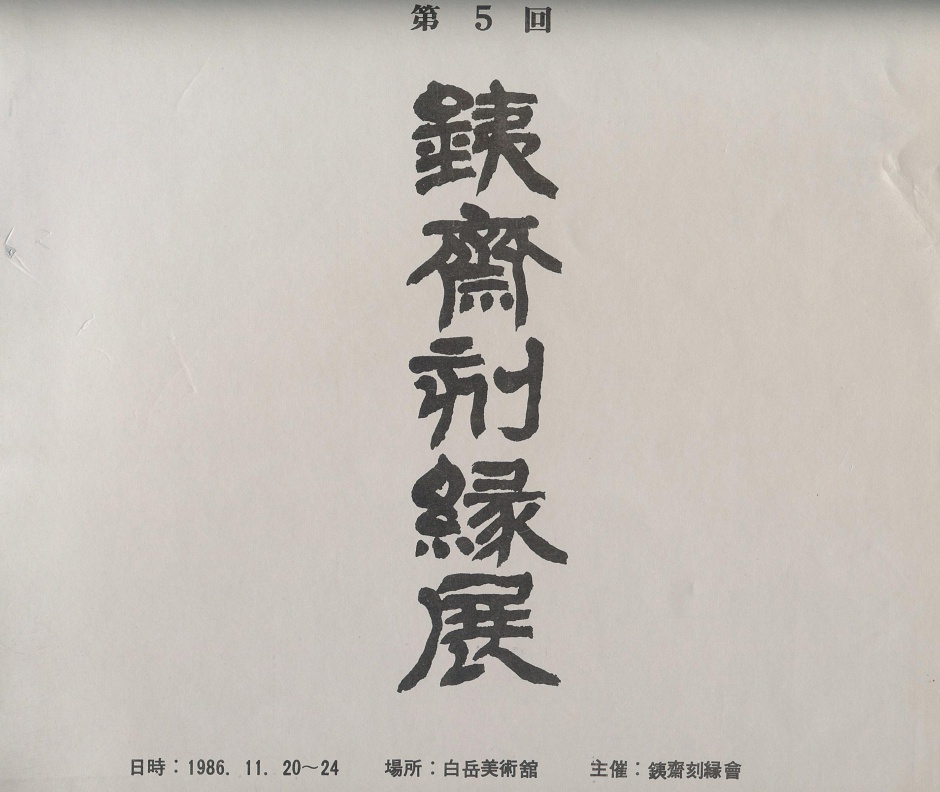

아래의 사진은 1986년 5번째로 열린 '철재각연전'의 도록을 스켄하여 올렸습니다.

사진을 클릭하시면 크게 확대하여 보실 수 있습니다.

제5회 철재각연전 도록의 표지.

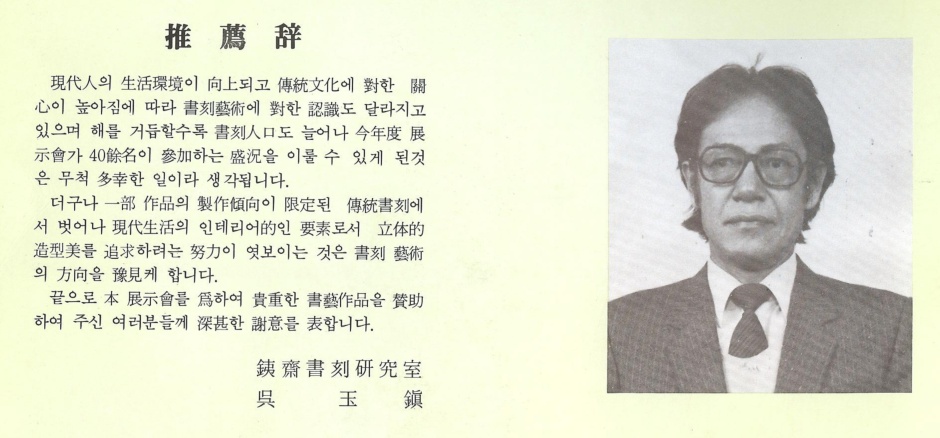

21년전, 선생이 젊었을 때의 사진입니다.

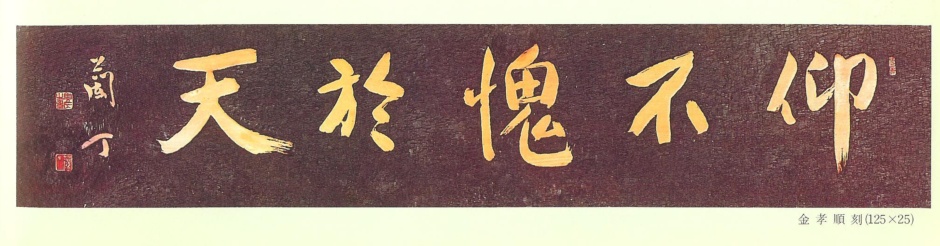

일중 김충현 선생님의 글씨를 철재선생이 각하여 찬조 출품한 작품입니다.

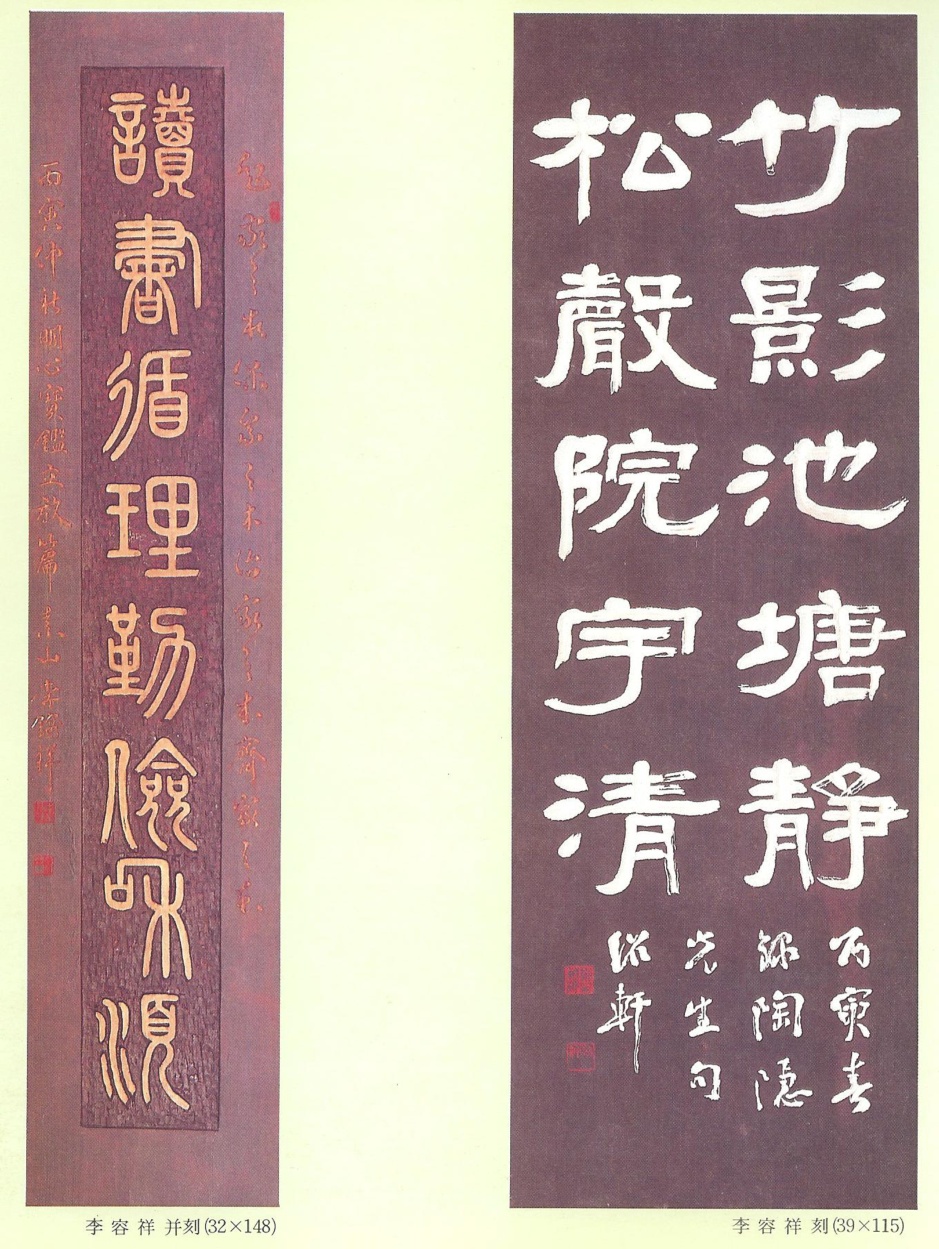

여초 김응현 선생님의 글씨를 오윤수선생이 각하여 찬조 출품한 작품입니다.

아래의 사진은 철재각연회 회원들의 출품작들 입니다.

도록에는 40여 회원들의 작품과 찬조한 작품들이 다수 실려 있으나 나머지는 용량관계로 다 올릴 수 없었습니다.

출품작들이 하나같이 주옥같다 하지 않을 수 없습니다.

더러는 '각쟁이'라하여 동양화나 서예등의 순수예술에 비해 다소 하찮게 여기는 이들도 있겠습니다만 이는 각을 몰라서 하는 이야기에 지나지 않습니다. 각刻 이라는 말이 뜻하는 되로 '세긴다'는 것은 단지 글씨나 그림을 세기는 행위만을 말하지는 않습니다. 글씨의 멋과 맛은 물론이고 뜻하는 향기와 교훈까지도 세김을 말하는 것이고 각을 하는 사람의 인성이나 품성까지를 같이 세김을 한다고 보시면 정확하다 하겠습니다. 전각이나 서각을 대하는 마음가짐에 조금은 도움이 되시길 바랍니다.

'사는 이야기 > 이런저런 이야기들' 카테고리의 다른 글

| 택극지형, 태극도로 (0) | 2007.08.25 |

|---|---|

| 우리나라 등산지도 모음 (0) | 2007.08.25 |

| [아프리카 케냐] 플라밍고의 군무, 나쿠루 호수(Lake Nakuru) (0) | 2007.08.24 |

| 혼을 지닌 기업, 세계 속의 종합목재회사 (0) | 2007.08.24 |

| 가구의 정체성 확립, 용어 정리부터 (0) | 2007.08.24 |