반기문 유엔사무총장에게 삼족오(三足烏) 직인 선물

전각(篆刻) 예술가 정병례

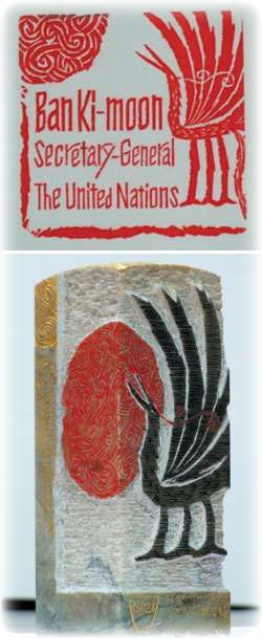

반기문(潘基文) 제8대 유엔사무총장은 특이한 직인을 쓰게 된다. 태양에 살면서 신과 인간을 이어준다는 전설 속의 새 ‘삼족오(三足烏)’가 새겨진 직인이 바로 그것. 세 발 달린 까마귀를 뜻하는 삼족오는 태양숭배사상을 가졌던 고대인이 신성하게 여겼으며 고구려의 상징으로 알려져 있다.

한국이미지커뮤니케이션연구원(CICI)은 국가 이미지의 중요성을 알리기 위해 오는 1월 12일 개최하는 ‘CICI 코리아(Korea) 2007’ 행사에서 한국의 위상을 드높인 공로로 반 총장에게 ‘디딤돌상’을 수여하면서 부상으로 삼족오가 새겨진 직인을 증정한다고 지난 12월 12일 밝혔다. 고구려 고분 벽화에 2000년 가까이 잠들어 있던 삼족오가 반 총장 덕분에 전 세계에 부활의 나래를 펴는 장관(壯觀)이 펼쳐지는 것이다.

이 직인을 만든 사람은 전각 명인 정병례(鄭昺例·59) 고암전각예술원장이다. 그는 반기문씨가 유엔사무총장에 선출된 후 한국이미지커뮤니케이션연구원의 의뢰를 받아 ‘작품’을 완성했다.

이 직인은 가로·세로 7㎝, 높이 18.5㎝의 직육면체로, 옆면 네 곳에는 날개를 활짝 펴고 있는 삼족오가 태양을 배경으로 새겨져 있다. 직인 바닥에는 ‘Ban Ki-moon Secretary-General The United Nations(유엔사무총장 반기문)’이라는 글씨와 함께 삼족오가 그려져 있다. 직인과 함께 옥돌로 만든 지름 18㎝ 크기의 인주함도 제공된다. 인주함 뚜껑에는 복을 상징하는 돼지가 집으로 걸어들어가는 모습이 새겨져 있다. 반 총장은 이 직인에 대한 언론 보도를 듣고 기쁨을 표시한 것으로 전해졌다.

정병례 원장은 이미 유명인사지만 요즘 새삼스레 국내외의 주목을 한몸에 받고 있다. 그도 그럴 것이 한국인으로서 세계무대에서 최고 직위에 오른 반 총장이 직무를 수행하면서 수없이 사용할 직인을 직접 만들었기 때문이다. 그는 이 직인 제작을 계기로 ‘대한민국 대표 전각가’의 이미지를 굳혔다.

그는 삼족오와 인연이 깊다. 삼족오를 대중화한 주역이기 때문이다. 삼족오는 요즘 주몽 등 고구려 관련 드라마나 소설 등에 빈번하게 등장하면서 국내외적으로 ‘대한민국 상징 문양’의 하나로 각인되고 있다. 그는 “요즘 삼족오가 재평가되고 각광받는 걸 보면 그 동안의 노력이 헛되지 않은 것 같아 감회가 깊다”고 말했다.

그는 1995년 무렵부터 삼족오를 주제로 작품을 만들어왔다. 당시 삼족오는 고대사를 전공한 일부 전문가 사이에서만 알려졌을 뿐 일반인에게는 생소한 존재였다. 그는 전통문양 중에 작품 소재로 할 만한 것을 찾다가 삼족오에 눈길이 갔다. “고구려 고분 벽화에 삼족오가 많이 나오잖습니까. 위엄있는 자태에 매료됐고 우리 민족사상인 하늘·땅·사람의 삼신(三神)사상을 삼족오가 상징하는 것도 마음에 들었습니다.” 그는 “그래서 오랫동안 한국인에게 잊혀져 있던 삼족오를 국내 최초로 작품 소재로 채택했다”며 “고구려 고분 벽화에 그려진 삼족오를 재현하는 데 만족하지 않고 이를 현대화하고 나름대로의 개성을 불어넣었다”고 말했다.

오랫동안 삼족오를 만들다 보니 작품 경향도 시기별로 바뀌었다. 삼족오의 세 발 모양이 대표적인 예. 삼족오는 발을 오무려 발톱을 세운 게 많다. “왜 발을 오무려 발톱을 세워 그렸습니까?” 하고 묻자 “삼족오가 용을 주식(主食)으로 하는 사나운 새라서 그렇습니다”라는 대답이 돌아왔다. 맹금류(猛禽類)라는 얘기다. 얼핏 보기에는 이색적인 까마귀 정도로 보이는 삼족오가 실은 용을 잡아먹는다니. 그렇다면 삼족오는 상상 속의 동물 중 대장인 셈이다.

하지만 반 총장이 쓰게 될 직인의 삼족오는 세 발을 활짝 펴고 있다. 물론 발톱을 세우지 않은 채다. “삼족오가 늘 사납기만 한 새는 아닙니다. 삼족오는 원래 하늘과 땅을 연결하는 신의 메신저여서 평화의 새거든요. 세계 평화를 지켜야 하는 유엔사무총장의 직인에 어울리게 삼족오의 평화 이미지를 그렸습니다.” 실제로 그는 평화로운 삼족오 작품도 다수 제작했다.

하지만 삼족오는 실험과 저항으로 요약되는 그의 인생과 예술의 한 부분에 불과하다. 그는 서예와 전각 분야 전통예술계의 이단아(異端兒)였다. 지금은 전각(篆刻)이란 말이 많이 쓰이고 있지만 예전에는 인장(印章)이란 말이 주로 쓰였다. 인장하면 떠오르는 이미지는 거래할 때 쓰는 도장과 서예나 동양화에 찍는 낙관 정도가 전부일 것이다. 서예가와 동양화가도 낙관을 작품의 구색을 갖추는 도구 정도로 여겨온 게 우리 사회의 풍토였다.

여기에 그는 정면으로 반기를 들었다. 그의 주장은 이렇다. “전각은 서예나 동양화의 일부가 아니다. 전각은 그 자체로 독자적인 예술이다.”

그는 수상 경력이 화려하다. 1992년 한국미술협회가 주최한 대한민국 미술대전에서 전각부문 우수상과 같은 해 한국서예협회가 주최한 대한민국 서예대전에서 전각부문 우수상을 각각 수상했다.

그는 ‘법고창신(法古創新)’을 중시한다. 이 말은 ‘옛것을 본받아 새 것을 만든다’는 뜻으로 ‘온고지신(溫故知新)’과 비슷한 표현이다. 그의 작품은 충실한 정통 기법을 바탕으로 현대적인 감각이 담겨 있다는 평이다. 간결한 선이 돋보이는 작품이 많지만 반야심경을 새긴 작품처럼 치밀한 묘사력을 과시하는 작품도 있다.

전남 나주 태생으로 지난 30년간 전각을 해온 그는 작품 활동도 왕성하다. 지금까지 개인전 18회와 단체전 80여회를 치렀다. 그는 “전각은 글씨와 그림, 조각이 합일돼 있는 예술로서 서화의 시초이자 끝이다. 전각은 세계적인 예술이 될 수 있다고 확신한다”고 말했다. 그는 “25년 전부터 세계 무대를 염두에 두고 작품 활동을 해왔다”며 “2007년에는 뉴욕, 파리, 중국에서 전시회를 가질 계획”이라고 말했다.

박영철 주간조선 차장대우 ycpark@chosun.com

'사는 이야기 > 이런저런 이야기들' 카테고리의 다른 글

| 삼성미술관 리움 컬렉션에 어떤 작품있나 (0) | 2008.01.06 |

|---|---|

| 삼국시대의 나무 문 (0) | 2008.01.06 |

| 커피, 소금, 설탕 어떻게 할 것인가? (0) | 2008.01.06 |

| 한·중·일 元祖 삼국지 (0) | 2008.01.06 |

| 별미 된장찌개의 비밀 (0) | 2008.01.05 |